こんにちは!MyDesign/株式会社Izumidaの泉田です。 今回は、快適で健康的な住まいづくりに欠かせない「気密性」、その指標となる「C値(シーち)」、そしてそれらと密接に関わる「換気」についてお話ししたいと思います。

「気密性」って、なぜ大切なの?

「気密性が高い家」と聞くと、なんだか息苦しそう…と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、住宅における気密性とは、「どれだけ隙間なく作られているか」を示すもので、計画的な換気を効率的に行うために非常に重要な要素です。

隙間が多い家(気密性が低い家)では、いくら性能の良い断熱材を使っていても、その効果を十分に発揮できません。冬は暖かい空気が外に逃げやすく、夏は暑い空気が室内に入り込みやすいため、冷暖房の効率が悪くなり、光熱費もかさんでしまいます。また、壁の中に結露が発生しやすくなり、カビやダニの発生、さらには家の耐久性を損なう原因にもなりかねません。

気密性能を表す「C値」とは?

C値(相当隙間面積)とは、家全体にある隙間の面積(単位:cm2、平方センチメートル)を、延床面積(単位:m2、平方メートル)で割った数値です。つまり、床面積1m2あたりに存在する隙間の大きさを表しており、この単位「cm2/m2」(平方センチメートル毎平方メートル)が小さいほど隙間が少なく、気密性が高い家ということになります。

C値は、専用の機械を使って実際に建物の隙間の量を測定する「気密測定」によって算出されます。

C値の基準、昔と今

かつての日本の住宅は、気密性に対する意識がそれほど高くありませんでした。 お客様からお伺いした情報によると、2000年以前の一般住宅ではC値が5.5程度、1.0~2.0で高気密住宅と呼ばれていた時代もあったようです。そして、そもそも気密検査を行わないハウスメーカーも多数存在したとのことです。

その後、省エネ意識の高まりとともに気密性の重要性が認識されるようになり、C値の基準もより厳しいものが求められるようになってきました。 一時期、次世代省エネルギー基準において地域区分ごとにC値の基準値(例えば、多くの地域で5.0以下)が設けられていましたが、2013年の改正でC値の基準は撤廃されました。これは、一定の断熱性能があれば気密性能もある程度確保されるという考え方や、測定の手間などが背景にあると言われています。

しかし、基準がなくなったからといって気密性が重要でなくなったわけではありません。むしろ、より快適で省エネな住まいを実現するためには、依然として高い気密性能が求められます。

一般的では、「1.0以下でスーパー気密と呼ばれ、これ以下でないと効果が見込めない」「0.7で高気密住宅」「一条工務店さんでは0.5前後、中には0.36以下という事例もある」といった具体的な数値も挙がっていました。これらは、現在の高気密住宅を目指す上での一つの目安となるでしょう。

当社の気密性能へのこだわり

私たちMyDesign/株式会社Izumidaでは、快適な住環境の実現のために、気密性能を非常に重視しています。 具体的には、C値0.5を目標とし、最低でも0.7を確保することを目指して設計・施工を行っています。この数値を達成することで、計画換気の効率を最大限に高め、冷暖房のロスを最小限に抑えることができると考えています。

断熱材の種類と気密性

気密性能は、施工の丁寧さに大きく左右されますが、使用する断熱材の種類によっても確保のしやすさが変わってきます。 例えば、現場で発泡させるタイプのウレタンフォーム断熱材は、隙間なく充填しやすいため気密を取りやすいと言われています。

一方、繊維系の断熱材(グラスウールやロックウールなど)を使用する場合は、防湿気密シートを隙間なく丁寧に施工することが、高い気密性を確保する上で非常に重要になります。

それぞれの断熱材にはメリット・デメリットがあり、コストも異なります。私たちは、お客様のご要望や建物の特性に合わせて最適な断熱材を選定し、丁寧な施工で高い気密性能を実現できるよう努めています。また、一般的に建物の構造が複雑になったり、階数が増えたりすると、それだけ施工箇所が増え、気密を取りにくくなる傾向があります。例えば、2階建てよりも3階建ての方が、C値が出にくい(面積と体積が大きくなる為)のも特徴の一つと言えるでしょう。

高気密住宅だからこそ重要な「換気計画」

ここまで、住まいの快適性と省エネ性を高めるために「気密性」がいかに重要かをお伝えしてきました。そして、高い気密性を実現した住宅で、その性能を最大限に活かし、さらに健康的な室内環境を保つために不可欠なのが「計画的な換気」です。

隙間の少ない高気密な住宅では、自然に空気が入れ替わることが期待できません。そのため、意識的に換気を行わないと、室内の空気がよどみ、二酸化炭素濃度の上昇、ハウスダストや化学物質の滞留、湿気による結露やカビの発生などを引き起こす可能性があります。

そこで重要になるのが、24時間計画換気システムです。建築基準法でも、シックハウス対策として、原則としてすべての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられています。

換気システムの種類と特徴

主な換気システムには、大きく分けて「第一種換気」と「第三種換気」があります。

- 第三種換気: 給気は壁に設けられた自然給気口から行い、排気は換気ファンなどの機械で行う方式です。比較的シンプルな構造で、導入コストを抑えやすいというメリットがあります。しかし、外の空気をそのまま取り込むため、冬場は冷たい空気が、夏場は暑く湿った空気が直接室内に入りやすく、せっかく高めた断熱性能の恩恵を受けにくくなることがあります。冷暖房の効率が低下し、快適性が損なわれる可能性も考えられます。

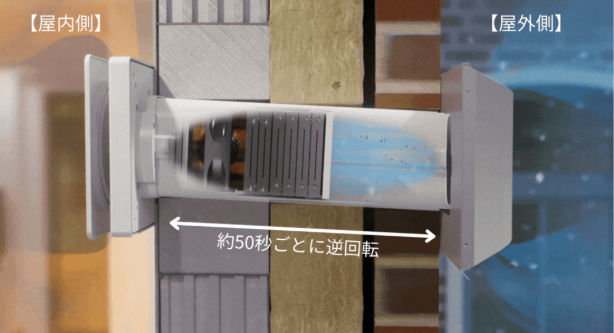

- 第一種換気: 給気も排気も機械(ファン)で行う方式です。空気の流れをより精密にコントロールでき、安定した換気量を確保できます。さらに、多くの第一種換気システムには「熱交換機能」が搭載されています。これは、排気する室内空気の熱(冬は暖かさ、夏は涼しさ)を回収し、給気する新鮮な外気にその熱を伝えてから室内に取り込む仕組みです。

高気密・高断熱住宅と第一種換気の相乗効果

私たちMyDesign/株式会社Izumidaが、高気密・高断熱の住まいに「第一種換気(熱交換型)」を標準採用しているのには、明確な理由があります。

せっかく住まいの気密性と断熱性を高めても、第三種換気のように外気をそのまま取り込んでしまうと、室内の温度が外気温に大きく左右されてしまいます。これでは、冷暖房で快適な温度にした空気を効率よく維持することが難しく、エネルギーロスも大きくなってしまいます。

一方、熱交換型の第一種換気システムであれば、外気を室温に近い温度に調整してから取り込むため、冷暖房の負荷を大幅に軽減できます。冬は冷たい外気を暖めてから、夏は暑い外気を冷やしてから給気することで、室内の温度変化を最小限に抑え、一年を通して快適な室温を保ちやすくなります。これにより、エネルギー消費量を抑え、光熱費の削減にもつながります。

つまり、高いレベルで実現された「高気密・高断熱」性能と、「熱交換型の第一種換気」システムは、互いの効果を高め合う、いわば車の両輪のような関係なのです。この組み合わせによって、健康で快適、かつ省エネルギーな理想的な住空間が実現できると私たちは考えています。

まとめ

今回は、住宅の「気密性」、「C値」、そして「換気」について解説しました。 高い気密性は、計画換気を正常に機能させ、断熱性能を最大限に活かし、快適で健康的な省エネ住宅を実現するための基礎となります。そして、その効果を十分に引き出すためには、適切な換気システムの選択が不可欠です。家づくりをお考えの際は、ぜひこれらのポイントにも注目してみてください。

私たちMyDesign/株式会社Izumidaは、お客様に長く快適に暮らしていただけるよう、目に見えない部分にもこだわり、一棟一棟丁寧に家づくりを行っています。ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。